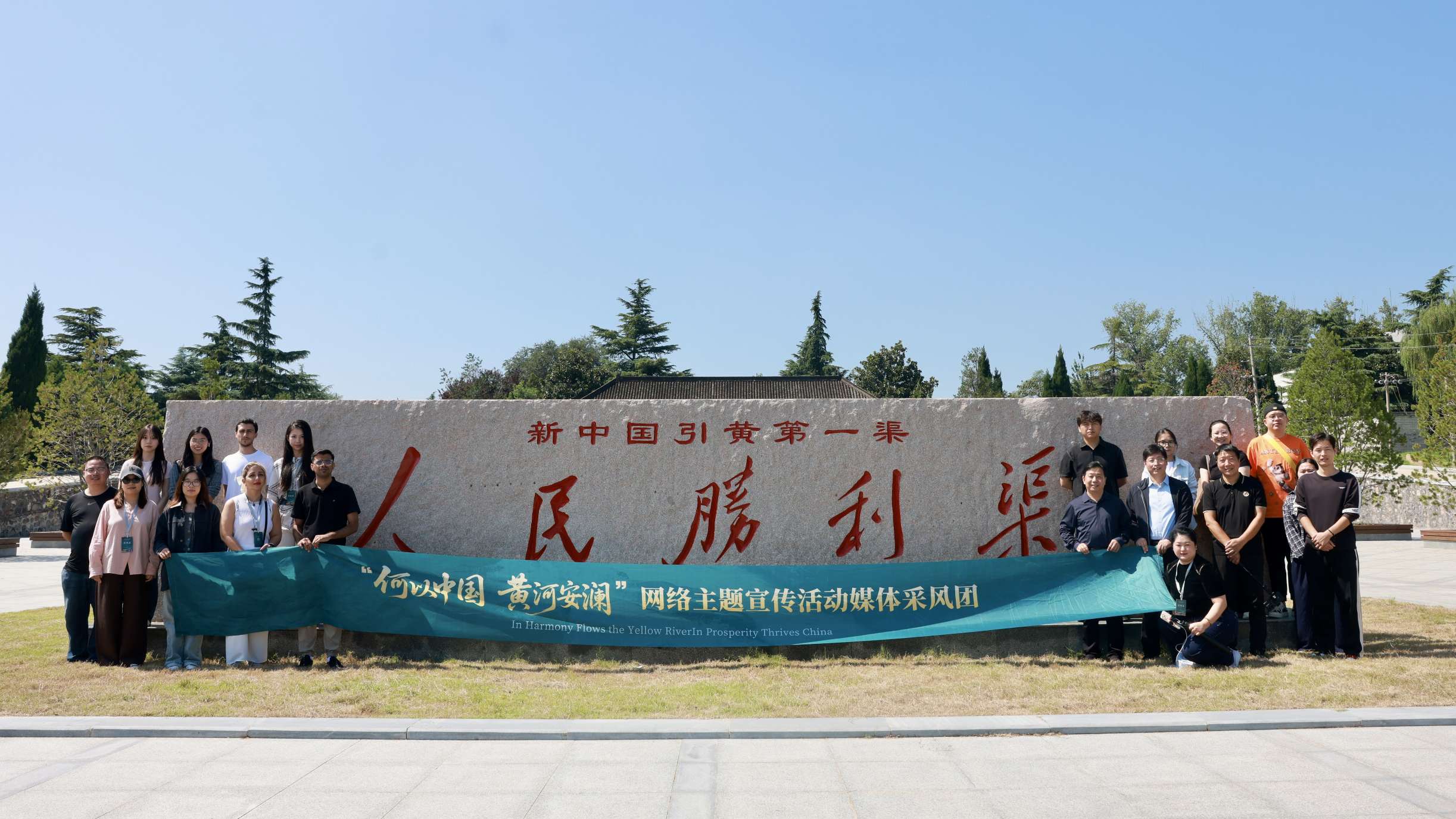

大河網訊 君不見,黃河之水天上來,奔流到海不復回。在焦作市武陟縣,有一條以“人民”為名、象征“勝利”的灌渠——人民勝利渠。9月20日,“何以中國·黃河安瀾”網絡主題宣傳活動媒體采風團來到人民勝利渠渠首,認真聆聽發生在這里的一系列新中國治黃故事。

人民勝利渠渠首位于河南省黃河北岸武陟縣,前身是引黃灌溉濟衛工程。該工程總干渠長 52.7 公里,累計引水量超400億立方米,覆蓋新鄉、焦作等地鹽堿地改造工作,具備灌溉、供水、生態補源等多重功能。

人民勝利渠1951年3月正式動工,1952年4月竣工并舉行開閘放水典禮。據悉,人民勝利渠的修建花費了當年全國水利經費的四分之一。在放水典禮上,沿渠百姓翹首以待,當引黃閘門提起,黃河水涌出,群眾一片歡騰。

其中一位農民說道:“從今以后,我們的棉花就不會只開花不結朵了,我們的麥穗也不可能再都是這個癟谷子了!”

受現場熱烈情緒感染,平原省人民政府領導提議將工程改名為“人民勝利渠”。

從此,人民勝利渠工程突破 “黃河百害,唯富一套” 的歷史局限,開啟黃河中下游引黃灌溉先河。

在當時,這一工程建設難度極大:黃河河床深淺不一、多淤沙,淤積層地質松軟。但黨和政府為改變人民靠天吃飯、良田干旱的局面,直面困難。通過研究歷年觀測資料、走訪群眾,并在蘇聯水利專家幫助下,解決了提高引水保證程度和在松軟沙地建堅固大閘這兩大難題,打破了西方水利專家“黃河無法治理”的斷言。

新中國成立后,毛主席第一次離京出巡就是到河南視察黃河。1952年10月31日,毛主席登上黃河南岸小頂山,關注黃河河勢變化與引水情況,發出“要把黃河的事情辦好”的偉大號召。之后,毛主席來到人民勝利渠,與農民尚景富親切交談,了解群眾生活。在渠首閘,毛主席親手搖開南邊第二孔閘門,還關心水中泥沙處理問題。毛主席視察時,在后來修建的毛主席視察人民勝利渠紀念館處用茶、休息并聽取匯報。

得益于黃河水灌溉,人民勝利渠灌區逐步發展為豫北地區知名的優質糧棉生產基地。其中,原陽大米多次斬獲國際與國家級金獎,被納入全國名優特產名錄及中原特產名片,原陽縣祝樓鄉贏得 “豫北小江南” 的美譽;延津縣目前優質小麥種植面積達95萬畝,成功獲評全國商品糧基地縣、全國優質小麥生產示范基地縣。

70 多年來,人民勝利渠水利部門先后對灌區實施 3 次擴建,形成 “灌排分設、井渠結合” 的灌溉模式;同時,對總干渠、干渠開展續建配套與節水改造,對渠道堤防進行標準化整治及生態護坡建設;此外,通過構建數字孿生灌區,全面提升灌區現代化建設與管理水平。

人民勝利渠,不僅是一項偉大的水利工程,更是當代傳承和弘揚黃河文化的重要平臺,在黃河流域生態保護和高質量發展中發揮著重要作用。(何心悅/文 馬紹坤/視頻)

相關鏈接:“黃河百害,唯富一套” 是一句流傳甚廣的俗語,意思是黃河在流經過程中給沿岸許多地區帶來了水患等諸多危害,卻唯獨使河套地區變得富饒。