實驗室里的樣本

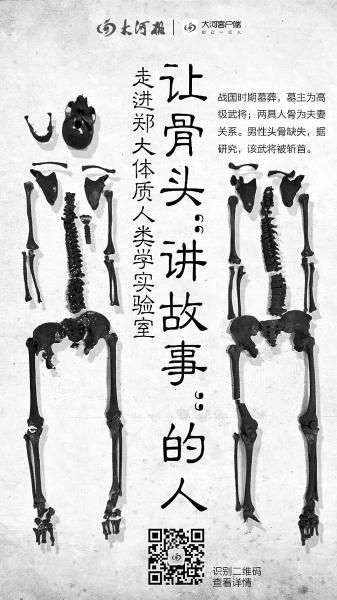

安徽六安楚國墓葬無顱骨遺骨

掃碼了解這群讓骨頭“說話”的人

□大河報·大河客戶端記者康翔宇文孫貝攝影

如何讓千百年的骨骼殘骸“開口說話”?1月20日,位于鄭州大學新校區數學與統計學院東側的體質人類實驗室內,來自全國的業界專家與實驗室師生一起舉行了一場別開生面的工作分享交流會,對2018年度實驗室的研究項目進行了深入探討和研究。

2000多年前的“斬首謎案”

2010年,安徽六安市一處戰國至漢代的墓葬群被發現。在發掘區西南部發現了兩座南北并列的墓葬——M566、M585。兩墓相距10米,其方向、形制、大小、棺槨規格、陪葬品種類和風格都十分類似。

兩座墓葬均使用了一槨三重棺。據《荀子》記載:“天子棺槨十重,諸侯五重,大夫三重。”M585隨葬品中有一套甲片、銅戈銅劍等兵器,因此推測,墓主生前可能是一位身份不低于大夫的高級武將。

鄭州大學歷史學院副教授、體質人類學實驗室負責人周亞威經過對兩處墓室人骨的抽樣鑒定發現,M566墓主為一名35歲左右的女性;M585墓主為一名35~39歲的男性。結合發掘信息綜合推測,兩座墓葬為戰國時期同塋異穴的夫妻合葬墓。

但奇怪的是,考古人員找不到這位大將的頭顱。它去了哪里呢?

周亞威經過仔細勘察比對,終于在這名大將的頸椎部分,發現了端倪:在殘存的一部分寰椎和與它相連的樞椎上(第一、第二頸椎),發現了至少兩處以上由銳器造成的砍痕,且砍痕的方向并不一致。

周亞威結合遺骸消失的頭顱作出推測:這名戰國時期的大將,很有可能是被處以極刑,“但斬首的過程并不順利,應該是至少砍了兩刀”。

大河報記者在實驗室內見到了這兩具遺骸,但與其他人骨不同,它們是黑色的。“這是因為這兩座墓葬所在的地方地下水位比較高,棺槨里進水,經過長時間的浸泡,人骨吸收了很多其他物質,就變成了黑色。”周亞威介紹說。

疑似世界最早的梅毒病例

1300多年的唐朝,來自世界各國的人種在長安匯聚、交流、融合。

這在鄭州大學體質人類實驗室里似乎就有佐證。正在實驗室學習的鄭州大學歷史學院研究生高國帥指著一副人骨樣本向大河報記者介紹,這是在西安幸福林帶遺址發現的唐朝時期遺骸,“我們分析比對他的鼻梁和顱骨信息以后發現,這可能是一個具有明顯人種特征的歐羅巴人(白種人)”。而在幸福林帶遺址內的另一個遺骸上,高國帥發現了不尋常的地方:這個遺骸的顱骨上有明顯的“蟲蝕樣變”、顱骨骨板骨松質擴大,骨密質變薄;左右兩側脛骨呈現“馬刀脛”的形狀。“這不就是《疾病考古學》里記載的梅毒典型的病理特征嗎?”

目前世界上關于梅毒起源尚無定論。一種理論是美洲起源說,1492年哥倫布將發源于美洲的梅毒病毒帶回了歐洲,并迅速在歐亞大陸蔓延;另一種理論認為,歐洲才是梅毒的起源地,但歐洲醫學關于梅毒的記載最早只能追溯到15世紀。西安幸福林帶遺址內發現的疑似梅毒病例比15世紀早了近800年。“這比我們現在已知的任何一例梅毒病例都要早。結合之前發現的疑似歐羅巴人遺骸,我們初步認為很有可能是在絲綢之路開通以后,伴隨著東西方文化、政治、經濟等方面的交流,來自西方的人群遷徙與融合為當時的唐朝帶來了這種傳染性疾病。下一步我們會提取樣本病變位置的DNA,與現代世界梅毒基因庫進行比對分析,進一步證實我們的推測。”周亞威告訴記者。

研究古人類遺骸的“法醫”

以上兩個例子就是體質人類學在考古學中的應用,用這個專業的學生的話講:“其實我們和法醫的性質有些類似,只不過我們比他們的信息來源更少,也更久遠一些。”

據周亞威介紹,體質人類學實際是人類學的分支,也稱生物人類學,是研究人類群體體質特征及其形成和發展規律的一門科學。通過研究考古發掘出的人類遺骸,來揭示人類自身的起源、分布、演化與發展,人種的形成及其類型特點,種族、民族的分類以及當時人類的生活、生產、疾病等一系列問題。“在考古領域,主要是通過分析人骨樣本,來配合考古人員確定遺址的年代,并為考古人員提供一系列重要信息,比如當時的環境、人們的生活狀態、疾病情況、死亡原因等。”

周亞威副教授介紹說,體質人類學本身就是一個多學科相互交叉融合的學科,專業度、復雜性和工作量都相對較高,不僅要具備考古理論基礎,平常在研究中還需要學生們自學生物、化學、基礎醫學、歷史、統計學等學科的相關知識,難度可想而知。

同樣,體質人類學的研究也需要借助大量儀器。周亞威副教授為記者列舉了幾個比較常用的儀器設備:超景深顯微鏡用來對骨折處的微痕進行分析,如砍痕、劃痕,牙齒的磨損和牙齒其他微觀形態,也可以對骨骼和牙齒形態進行三維建模;人體骨骼測量儀主要是對反映顱骨形態特征的測量項目進行定點測量,包括兩點之間的直線距離、角度、弧度等,這些都是反映不同人群人種特征的研究;還有就是一些很基本的設備,臺式放大鏡,古人類化石模型等,種類很多。

此外,周亞威介紹說,目前他們開展的骨骼生物力學方面的研究,需要用工業CT斷層掃描,“就是醫學院用的CT”,可以看骨骼內部的結構和形態,是目前世界較為前沿的研究方法。

“我們古人類標本數量位居高校實驗室前列”

高國帥向記者介紹,在外人看來,他們的專業充滿了神秘色彩,不管是家人還是朋友,每次一見到他都會問“十萬個為什么”。

“其實具體的細節我都沒有告訴他們,我們這個專業挺難的,也挺累的。”高國帥告訴記者,“樣本拉回來的時候基本都是面目全非,我們需要先把他們清洗干凈后整理分類,記錄在案,然后才能進行研究。”單是樣本整理,就會耗費大量的時間和精力,“我負責的樣本有800多個,從2018年5月到現在,我才整理出來400多個”。

記者在鄭州大學體質人類學實驗室中看到,在差不多500平方米的屋子里,整齊地堆放著放置樣本的藍色塑料盒,這些塑料盒子上面都已標記樣本出處和詳情,并按照不同的出處進行了歸類擺放。盒子內的樣本也都已經清理干凈,呈現出它們原本的狀態。

為何會選擇這個專業?高國帥顯得比較自豪:“還是因為喜歡,想要從事這方面的研究和工作。”

據周亞威介紹,目前實驗室有9名研究生,還有一些其他院系的志愿者來參與,“我們本著一個非常開放的態度,歡迎喜歡這個學科的同學們參與進來,但就目前的情況來講,人員的缺口還是很明顯的”。

“不過好在這些孩子也都能吃苦,對這門學科也是發自內心的喜歡,也正是由于他們這一份熱情,我們目前在全國高校同類實驗室中古人類標本數量位居前列。”周亞威頗感欣慰。