一條大河,承載著千年文明血脈;一場探訪之旅,激蕩著千年安瀾心聲。

9月18日,“何以中國·黃河安瀾”網絡主題宣傳活動在河南省鄭州市啟動,開啟了一場跨越歷史與當下、串聯生態與文化的大河探訪之旅。

當歷史的回響與未來的召喚在這里碰撞,新時代“黃河大合唱”展現出前所未有的深遠意義。這場以大河之名開啟的“安瀾之約”,不僅串聯起黃河流域的歷史文脈與時代風貌,更以豐富多元的形式,向大眾深情講述“何以中國”的黃河答案。

一

何以臨黃河而知中國?又何以臨河洛而知華夏?

當開場表演《大河之子》定格,當舞蹈《三足問鼎》帶來一眼千年,這場跨越歷史與當下的“安瀾之約”,為探尋黃河的中華根脈打開了一個窗口。

本次活動以大河之名立序,憑“中華源”“民族魂”“萬象新”三個篇章為引,設置“尋根問祖”與“千秋治理”兩條核心采風線路,沉浸式探索燦爛輝煌的黃河文化。

走進三門峽廟底溝博物館,解鎖千年歷史中的“大河密碼”;走進漢魏洛陽故城遺址博物館、龍門石窟,觸摸黃河文明的“中”之魂……本次活動內容豐富、場景多元,堪稱一場可聽、可感、可游、可沉浸式體驗的文化盛宴。

“太震撼了!”“太壯觀了!”來自俄羅斯、伊朗、巴基斯坦等國的外國友人齊聚中原,共同探尋“何以中國”的深沉之問。這種跨越東西方文化的對話,正是本次活動“各美其美、美美與共”的生動注腳。

可以說,本次活動的目標很清晰——通過開啟“安瀾之約”,深入挖掘黃河文化蘊含的時代價值,促使黃河故事廣泛傳播、深入人心,為豐富拓展中華文明注入中原智慧。

二

每一朵浪花都藏著文明密碼,每一聲濤鳴都回應著“盼安瀾”的心聲。

黃河素有“銅頭鐵尾豆腐腰”之稱,黃河河南段大部分處于“豆腐腰”,具有不同于其他江河及黃河其他河段的突出特點。

作為千年治黃的主戰場,中原大地的歷史始終與黃河緊密相連,既受其滋養,亦遭受其磨難,是一部與黃河“共生共治”的壯闊史詩。

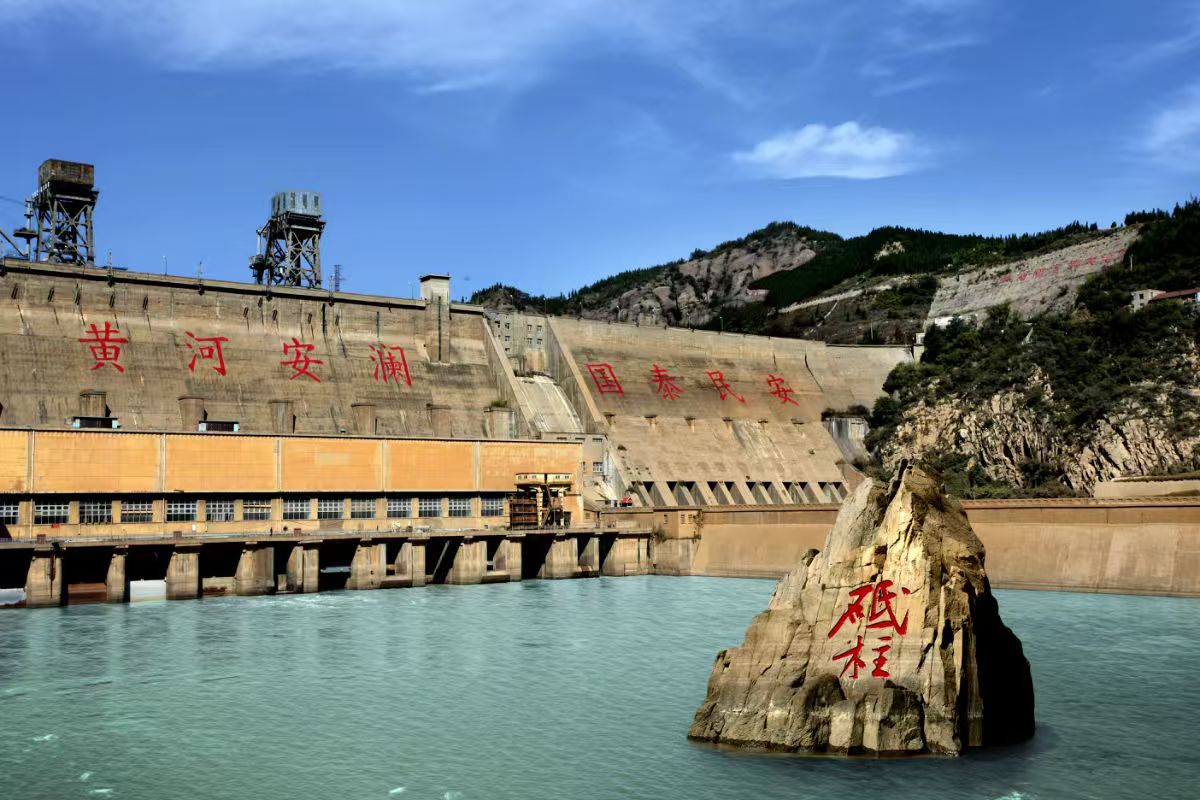

從古代的都江堰、鄭國渠,到現代的三門峽水庫、小浪底工程,這些跨越時空的水利工程,如同一部鐫刻在黃河岸邊的“治河圖騰”,見證著黃河由泛濫到安瀾的變遷。今年,水利部黃河水利委員會首批公布的20處黃河水利遺產中,河南省嘉應觀等12處遺產榮耀入選。

值得一提的是,本次活動開啟一場跨越時空的治黃精神傳承之旅。從蘭考黃河九曲最后一彎到林公堤遺址,從焦裕祿紀念園到數字化防汛指揮中心……這是一座跨越歷史時空的橋梁,聯通過去、現在與未來,成為凝聚共識、鼓舞士氣的精神洗禮。

“黃河寧,天下平。”今天,站在黃河岸邊,人們看到的已不再是“懸河之憂”,而是綠樹成蔭、堤壩穩固、急水奔流的壯闊畫卷。黃河正以新的姿態奔涌向前,成為造福人民的幸福河。

三

“黃河落天走東海,萬里寫入胸懷間。”黃河是中華民族的母親河,保護黃河是事關中華民族偉大復興的千秋大計。

撫今追昔,從新中國成立之初號召“要把黃河的事情辦好”,到中國特色社會主義新時代將黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略……黨和國家歷來高度重視黃河保護治理,創造了黃河歲歲安瀾的歷史奇跡。

河南作為千年治黃的主戰場、黃河流域生態屏障的支撐帶、沿黃經濟的集聚區、黃河文化的孕育地,堅決守護母親河、聚焦生態河、打造數字河、唱響文明河、建設幸福河,推動生態保護上新臺階、綠色轉型有新進展、高質量發展見新成效、人民群眾生活增新福祉。

從率先印發實施《河南省黃河流域國土空間規劃(2021—2035年)》,到持續推進“二級懸河”治理、河道綜合提升,再到統籌推進上下游、左右岸、干支流、堤內外的聯防聯控……放眼今日,從“水生態”向“水經濟”,黃河流域生態保護的畫卷徐徐鋪展,不少地方已經走出了人水和諧之路,美了家園、活了資源、富了百姓。

從“荒山禿嶺”到“四季常綠”的生態蝶變,從“短信傳警”到“智能預演”的科技升級,黃河岸邊的每一處變遷,都是中華兒女守護母親河、傳承黃河文化的生動注腳。

活動終會結束,但余溫還在蔓延。這場以大河之名開啟的“安瀾之約”,讓我們看見黃河安瀾的今日圖景,觸摸到中華文明生生不息的力量,回應“何以中國”這一時代命題。

站在新的歷史起點上,牢牢把握重在保護、要在治理的戰略要求,努力在黃河流域生態保護和高質量發展上走在前列,就一定能讓黃河歲歲安瀾、永不斷流,成為澤被千秋、永續造福人民的幸福河。(大河網特約評論員 丁恒情)